古装剧里的人物去酒楼,一般只说「要几样精致小菜」,或者「这么多银子,看着上菜」等,从来不指定什么菜。为什么?

在早年间,餐厅是不提供“菜单”这种东西的,虽然墙上一般挂着水牌(现在在一些街边的饭馆还能看到水牌,比如沙县小吃或驴火),但是客人也都不太看。

那么食客是如何获知餐厅菜肴的呢?

一、一般情况下就是靠堂倌来做推荐,早年间的堂倌狠辣得很,瞭高的把食客招呼进来,接下来就都是堂倌的事儿了。

没菜单,所有的菜品都在堂倌脑子里,每个菜多少钱,材料是什么,怎么做的,灶上哪个师傅的拿手菜——这些堂倌必须都得知道。所以说除了熟客,其他客人都必须在和堂倌的交流中确定菜式。

在这个步骤中,堂倌的角色很类似现在某些饭店推出的“菜品搭配师”+“服务员”的混合角色,只不过大部分知名酒楼的堂倌能耐比现在的服务员大多了。

堂倌都很了得,察言观色,能记住熟客的喜好,还能审时度势,看出主人手头紧就推荐些实惠的菜肴,还会提醒你今天灶上新进了新鲜大闸蟹刘师傅正拿手。总体而言,堂倌是个很值得信赖的角色。

所以说拿出定额,让堂倌配菜是早期比较常见的情况,至于“挑好的尽管上”,则是大侠豪壮,花钱如流水的艺术表现了。

二、如果剧情如此发展的:

(1)正在被仇家追杀或者之后会不期而遇某个仇家的;

(2)主人公发现酒楼中有美女/帅哥/有利用价值的人/正在跟踪某人/美女或弱者被欺压一类需要拔刀相助的事件;

(3)听到某新消息或江湖传言(比如外邦人入侵)诸如此类。

吃饭只是一个过渡性的场景,酒菜是什么也就不重要了,一般都说来上等的酒菜,好吃好喝招待着之类的。

三、(1)古代饮食业的规模较小;(2)古代饮食业也谈不到什么标准化;(3)古装剧或武侠小说里的人经常处在迁移状态而不是常驻状态。

今天我们在卡萨布兰卡,在纽约和在上海都能吃到肯德基,味道也差不多。在古代是不可能的。所以,规模小决定了在一个饭馆里很难吃到很多菜。

做不到标准化,决定了你在饭馆a吃的干炸丸子跟在饭馆b吃的干炸丸子可能完全是两回事。虽然说同一样菜在不同名厨手下完全可以展现不同的风味,但最根本的一条是起码来说它不能不好吃。

食客经常处在迁移状态,四海漂泊。随便进一个馆子,也不可能掌握该馆子各种菜做的怎么样。

四、考虑到当时菜单的普及程度以及餐饮界的发展程度。

我认为大侠云游四海的流动性导致很难熟悉所有菜馆的菜谱。

(1)小二熟悉自己的菜单。

(2)让小二唱遍菜谱时间长没效率不如让对方直接帮忙选。

(3)那个时候民风淳朴大家彼此都很信任所以随便来就好。

(4)大侠忙着约架,报恩,谈恋爱,练武功,复仇,救漂亮妞儿等等,没工夫琢磨吃饭这种体现不出性格的事情。

五、其实那些编剧和作者,也未必清楚古代饭店吃什么,万一写漏了,不被人笑话嘛。

六、菜单是宋朝才开始有的,在商业发达的宋以前,你要在路上找个酒馆食肆也不容易。小酒馆小饭店的食材有限,也用不着菜单。

编辑:龙哥

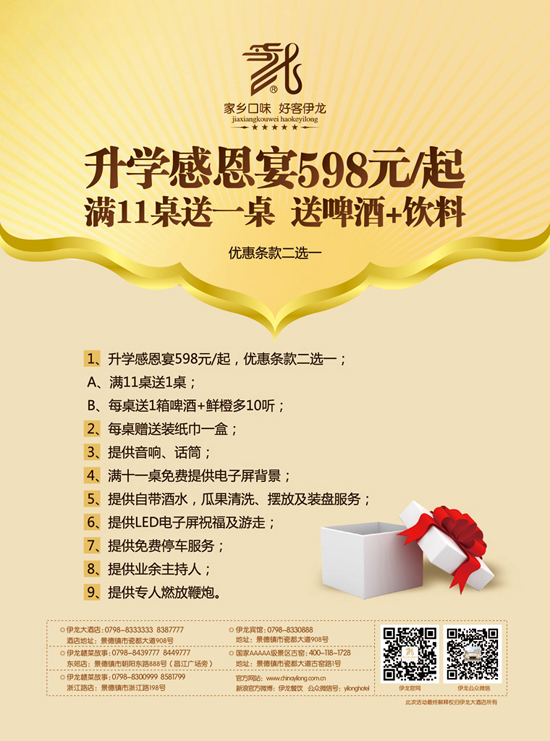

《好客伊龙》宣传片载味而来,畅游古窑食在伊龙,“吃·住·游·学·购·玩”全新体验品 味升级么,享受加倍!